Von Annalena Baasch & Marie-Therese Roth

17. Dezember 1908, Rathaus Rixdorf: Der Stadtverordnete Rahnig schaut sich beunruhigt im Saal um. Ihm und seinen Parteifreunden der bürgerlichen Fraktion droht die Kontrolle über die Versammlung zu entgleiten. An diesem Abend stehen 40 Bürgerlichen 18 wutentbrannte Sozialdemokraten gegenüber, die sich um den Vorstehertisch versammelt haben und lärmend den Ablauf verzögern. Rund 600 empörte Arbeiter finden sich auf der Tribüne des Rathauses ein. Weitere hunderte demonstrieren draußen auf der Straße. Als „Wahlrechtsräuber!“ werden die bürgerlichen Politiker von allen Seiten beschimpft, die Versammlung wird unterbrochen. Erst als die Polizei die Protestierenden aus dem Rathaus geführt hat, kann die Sitzung fortgesetzt werden.

Konflikt um das Dreiklassenwahlrecht

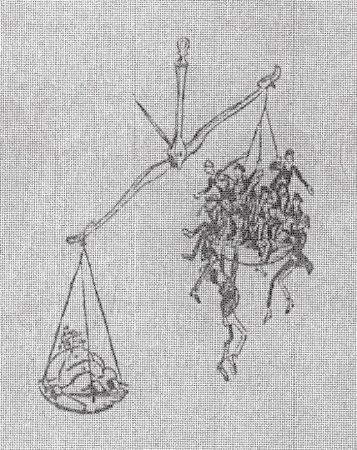

Die heftige Debatte der Politiker dreht sich um das preußische Dreiklassenwahlrecht. Über die Höhe der Einkommenssteuern werden alle Wahlberechtigten – arbeitende Männer ab 25 Jahre – in drei Wählergruppen eingeteilt. Alle Gruppen stellen jeweils dieselbe Anzahl von Wahlmännern, die wiederum die Abgeordneten wählen. Und das, obwohl die Anzahl der (wohlhabenden) Bürger in der ersten Gruppe circa vier Prozent aller Wahlberechtigten beträgt, während 80 Prozent – vor allem Arbeiter und Männer mit geringem Einkommen – in der dritten Gruppe wählen. Selbst wenn die SPD mehr Stimmen bekommt als die bürgerliche Partei, erhält sie weniger Sitze, da ihre Wähler überwiegend der dritten Wählergruppe entstammen.

Rixdorf wird zur SPD-Hochburg

Der Konflikt um das Wahlrecht bricht nicht erst in dieser Nacht aus. Durch billige Mieten und die Nähe zu Berlin wächst die Bevölkerung der Stadt Rixdorf um die Jahrhundertwende auf über 200.000 Menschen an. Insbesondere Arbeiter, Dienstboten, Geringverdienende und ihre Familien leben in zahlreichen Mietskasernen beisammen. In einer überwiegend konservativ-preußisch geprägten Landschaft ist Rixdorf eine der wenigen SPD-Hochburgen. Sowohl die Partei als auch ihre Anhängerinnen und Anhänger sind gut vernetzt: Männer werden Parteimitglieder oder nehmen an politischen Veranstaltungen teil, Frauen boykottieren beispielsweise die Geschäfte von bürgerlichen Wählern.

SPD-Mitglieder lesen in einer Parteischule gemeinsam die Parteizeitung „Vorwärts“ – Foto: AdSD Friedrich-Ebert-Stiftung / mit freundlicher Genehmigung

Forderung nach gleichen und geheimen Wahlen

Auch die Politiker der SPD sind in diesen Zeiten nicht untätig. Im Vorfeld der Landtagswahlen organisieren sie Aufklärungskampagnen; durch Flugblätter, Broschüren und in Seminaren informieren sie Mitglieder und potenzielle Wähler über das Wahlrecht und die Abläufe. Außerdem fordern sie: Das Wahlrecht soll reformiert werden! Denn im Kaiserreich ist das Wahlrecht weder geheim noch gleich. Ein gleiches Wahlrecht garantiert, dass der Wert jeder einzelnen Stimme derselbe ist und nicht vom Einkommen abhängt. Außerdem sollen die Wahlen geheim stattfin den, damit kein Arbeiter und Angestellter mehr fürchten muss, vom Chef für seine Wahl getadelt oder gar entlassen zu werden.

Die Bürgerlichen wittern die linke Gefahr

1908 gelingt es der SPD erstmals, bei den Stadtverordnetenwahlen Mandate in der zweiten Wählerabteilung zu erringen. Obwohl die konservativen Politiker über eine bequeme Mehrheit im Rathaus verfügen, wittern sie eine linke Gefahr, die schnellstmöglich eingedämmt werden muss. Die bürgerliche Partei profitiert sehr vom preußischen Wahlrecht und versucht, ihre Vormachtstellung sogar noch auszubauen. Daher fordert auch sie eine Wahlrechtsreform – allerdings soll die ungleiche Stimmenverteilung noch mehr konservative Politiker in die Parlamente bringen.

SPD-Wahlbroschüre „Preußischer Wahlrechts-Katechismus“ von Paul Göhre, Berlin 1908 – Landesarchiv Berlin / mit freundlicher Genehmigung

Proteste, Zwischenrufe, Gelächter

Der bürgerliche Stadtverordnete Rahnig ist es, der während der Sitzung am 17. Dezember den Antrag stellt, dass die Einkommenssteuergrenze für Wähler der ersten und der zweiten nach oben gesetzt wird. Damit soll der Anteil der SPD-Stimmen in der zweiten Wählergruppe eingeschränkt werden. Rahnig argumentiert: „Wer große Verpflichtungen in der Stadt hat, dem sollen auch entsprechende Rechte eingeräumt werden“. Die Abgeordneten der SPD protestieren lauthals und unterbrechen die Reden der bürgerlichen Politiker mit Zwischenrufen und Gelächter.

Die Presse titelt: „Roter Terror in Rixdorf“

Während der Ratssitzung füllen sich die Zuschauer- und Journalistentribünen so schnell, dass schließlich auch die Gänge und Treppen des Rathauses voller Menschen sind. Die Arbeiter strömen zu tausenden herbei, um gegen den Antrag zu protestieren. Für die Bürgerlichen ist der befürchtete „rote Terror“ Realität geworden. „Stürmische Szenen in der Rixdorfer Stadtverordnetenversammlung“ titelt die Frankfurter Zeitung am nächsten Tag, die Lübeckischen Anzeigen wissen gar von „sozialdemokratischen Exzessen“ zu berichten.

Proteste bleiben vorerst erfolglos

Tatsächlich verhalten sich die ungebetenen Gäste keineswegs laut und ungesittet. Friedlich verlassen sie auf Drängen der Polizei das Rathaus, woraufhin die Versammlung planmäßig fortgeführt wird. Am Ende stimmt die konservative Mehrheit für die Annahme des Antrags, die Pro teste von Sozialdemokraten und Arbeiterschaft bleiben erfolglos. Das Dreiklassenwahlrecht wird erst in der Weimarer Republik von einem gleichen und geheimen Verhältniswahlrecht abgelöst, das im Kern heute noch gültig ist.

Dieser Artikel ist in Kooperation mit Studierenden des Masterstudiengangs Public History an der FU Berlin, neukoellner.net und dem Museum Neukölln entstanden.