Von Marie-Christine Kesting

neukoellner.net: Hallo Herr Radeke, ihre Aufführung zum Start 1972 im Arbeiterviertel Neukölln, kam die damals an?

Winfried Radeke: Ich weiß noch, die erste Aufführung war das Brecht-Stück „Lehrstück vom Einverständnis“ – ein furztrockener Titel. Dafür geworben hatten wir mit einem kleinen DIN-A3 Plakat an der U-Bahn. Trotzdem standen die Leute 500 Meter lang Schlange, um noch rein zukommen. Ich hab das nicht begriffen. Diese Lehrstücke waren damals offenbar im Trend. Unser erster Standort für die Oper war übrigens die Martin-Luther-Kirche in Neukölln.

Kirche und Oper – wie passt das bitte zusammen?

Die Kirche damals war sehr offen. Ich war Kantor bei der Evangelischen Kirche. Dort sah man es nicht als schlimm an, dass ich bei der Kirche arbeitete und gleichzeitig eine Oper aufgebaut habe. Man fand das damals sogar schick in den 1970er Jahren, wenn man sich geöffnet hat; beispielsweise um im sozialen Bereich etwas mit Kindern oder eben auch mit Kunst zu machen. Die Arbeit bei der Kirche hat mir zudem den Lebensunterhalt garantiert. Die „Neuköllner Oper“ wurde zu Beginn nicht so gefördert wie heute. Fast so alt wie die „Neuköllner Oper“ ist das Schreckgespenst „Es ist vorbei“.

Warum wollten Sie hier überhaupt eine Oper aufziehen?

Ich wollte meinen eigenen Traum vom Theater verwirklichen. Nachdem es uns schon eine Weile gab, habe ich gesagt: Nennen wir es „Neuköllner Oper“, dann ärgern sich die Leute ein bisschen, weil es in Neukölln natürlich keine Oper gibt! Das war ja völlig unpassend, das ist sozusagen eine kleine Provokation gewesen. – „Wie jeder weiß, gibt es in Berlin nur drei richtige Opernhäuser!“ Das war so, dass ich mich für bestimmte Stücke interessierte und die aufführen wollte. Stravinskys „Die Geschichte vom Soldaten“ war mein absolutes Lieblingsstück. Und dann kamen die Lehrstücke von Brecht und Weill, das war damals ein Geheimtipp.

Und wie kamen diese Stücke in Neukölln an?

Irgendwann merkte ich, es kommen nicht nur die Brecht-Freaks, da kommen ja auch Neuköllner hin. Ich sah da plötzlich meinen Zeitungsverkäufer von gegenüber und dachte: Der ist im Theater, das ist der Wahnsinn! Ich habe ihn dann mal gefragt: „Warum sind Sie dahin gekommen?“ Da sagte er: „Es hat mich mal interessiert, warum da immer abends so viele Leute vor der Tür stehen!“

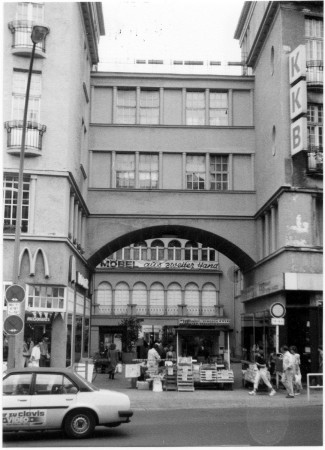

Passage 1989 – Indie jagt den Heiligen Gral, ein Jahr zuvor hatte hier die „Neuköllner Oper“ eröffnet

Sie haben Neukölln in den 70er Jahren als „kulturelle Wüste“ bezeichnet, warum?

Das Zitat hat eine kleine Geschichte. Ich hab mal in einem Interview ganz am Anfang meiner Zeit in Neukölln gesagt: „Hier ist ja kulturelle Wüste in Neukölln.“ Die traditionelle Tanzkultur der Arbeiterschaft ebbte damals ab und Neues wurde nicht wirklich gefördert. Der Grund war, dass sich im Rathaus niemand für die traditionelle Kultur in Neukölln interessierte; egal welche Partei gerade an der Macht war. Das Zitat wurde damals im Kulturamt aufgeschnappt und ich bin arg dafür gehauen worden: „Wie kannst du so etwas behaupten?“ Dorothea Kolland, die damalige Leiterin des Kulturamtes von Neukölln, war dann diejenige, die dort aufräumt hat und frischen Wind rein brachte.

Sie erwähnten gerade die traditionelle Neuköllner Kulturszene. Wie sah die denn damals aus?

In der Hasenheide, wo diese ganz großen Wohnblöcke sind, waren Vergnügungsparks mit Wasserspielen und Wasserrutschen samt toller Effekte. Und es gab das „Resi“ – ein großer „Schuppen“, wo ordentlich geschwoft wurde. Das habe ich noch erlebt, als ich in Neukölln angefangen habe zu arbeiten. Ich weiß noch, mein damaliger Arzt hat dort ab und zu gespielt und ausgeholfen. Der spielte Klarinette und Saxophon und sagte: „Heute Abend muss ich im Resi spielen“. Und es gab die „Neue Welt“ direkt am Hermannplatz – ein riesengroßer Schuppen mit 1200 Sitzplätzen. Heute sind da nur noch Läden drin. Das nennt sich zwar „denkmalspflegerisch hergerichtet“ aber innen findet nichts mehr statt. Diese Säle hatten früher eine ganz starke künstlerische und kulturelle Funktion, das war das so genannte Amüsement.

Zu diesem Amüsement gehörte auch die Neuköllner Passage – 1910 an der Karl-Marx-Straße gebaut sollte sie später das Zuhause der „Neuköllner Oper“ werden. Nach dem Mauerbau standen viele Räume leer oder wurden als Möbellager genutzt. Wie ist die Geschichte dieses Ortes?

Ein Privatbesitzer hat die Passage nach dem Mauerbau für ’n Appel und ’n Ei kaufen können, weil sie keiner wollte. Erst wollte Peek & Cloppenburg da rein, aber dann haben sie festgestellt, es ist zu klein. Dann standen die meisten Räume leer. Als ich das kennenlernte, hieß der Tanzsaal, indem die Oper heute ist „Tarantel“; das war ein Szenelokal, wo live gesungen wurde und die Leute getrunken haben.

Ist die Geschichte des Saals heute noch spürbar?

Es war ein Tanzsaal und als solcher hat er immer noch seinen größten Charme. Stets wenn bei uns eine große Produktion zu Ende geht und alles abgebaut wird, denke ich: wie schön ist dieser Saal! Wir haben damals gleich gesagt: Wenn wir eine Oper haben, dann müssen wir auch einen Opernball haben! Somit gibt es trotz des Theaters auch weiterhin den Tanzsaal in der Passage.

In das ehemalige „Tarantel“ der Passage zog die „Neuköllner Oper“ 1988 – wie kam es dazu?

1976/77 haben die in der Kirche gesagt: „Ne, jetzt ist gut!“ Und dann haben wir gesucht. Wir lernten so ziemlich alle Berliner Säle und ihre Eigenarten kennen. Aber du musstest immer mit riesen Transportern hin und alle Mitwirkenden mussten dann mitarbeiten, da wir uns keinen technischen Stab leisten konnten. Irgendwann rief mich dann Dorothea Kolland an und sagte: „Hey guck dir doch mal die Passage an.“ Damals entgegnete ich: „Den Saal kenne ich; der ist mir zu klein!“ Ich war eigentlich größere Dimensionen gewöhnt – 500 Leute mussten da schon reinpassen, mindestens. Aber dann habe ich mir den Tanzsaal angesehen und dachte: „Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.“ Anschließend sagte ich zu.

Und ab dann war die Existenz der Oper gesichert?

Nein, das ging dann noch drei Jahre hin und her, bis geklärt war, wer das finanziert. Und eine Renovierung musste natürlich auch sein. Wir hatten damals Glück, dass es im Senat ein Förderprogramm für Sanierungen gab. Das Programm war eigentlich für Wohnungsbau und nicht für Kultur. Aber Hanns Kirchner, der damalige Staatssekretär im Bereich kulturelle Angelegenheiten, war uns wohlgesonnenen. Er ist quasi der Vater unseres Unternehmens. Als ich ihn mal fragte, warum er sich dafür entschieden hat, uns Mittel aus dem Programm zu geben, da hat er gesagt: „Ihr habt am professionellsten gejammert!“ Das hat mir irgendwie gefallen.

Das Konzept der Oper zu ihren Anfangsjahren und heute – wie hat es sich geändert?

Solange ich die Oper leitete, also bis 2007, habe ich immer das Konzept einer richtigen Oper verfolgt mit Orchester, Chor und allem. Für den Tanzsaal war das zwar völlig überdimensioniert, aber wir sind ja auch keine Oper, die dem klassischen Bild entspricht. Wir haben vor allem das gespielt, was die großen Häuser nicht gespielt haben. Zum Beispiel inszenierte ich eine Mozart Oper namens „Die Gans von Kairo“. Die kennt kein Mensch, weil sie ein Fragment ist. Für mich war das eine der schönsten Produktionen. Damals ist der Autor Peter Lund zum ersten Mal dazu gestoßen und hat das genial vertextet. Wir hätten das Stück wohl bis ans Ende der Tage spielen können, weil es so ein Erfolg war. Aber es war leider zu teuer in der Produktion. Man konnte nur fünf oder sechs Aufführungen machen und dann war der Etat schon weit überzogen. Heute gibt es statt Abseitigem mehr Erstaufführung und das Interesse an internationale Kontakten ist größer. Aber das ist ja in Ordnung; ich sag nur Globalisierung.

Der Artikel erschien erstmals am 5. Mai 2015 auf neukoellner.net.

Archivmaterial, falls nicht anders genannt, ©Museum Neukölln – In Zusammenarbeit mit dem Geschichtsspeicher Neukölln.